魯明軍

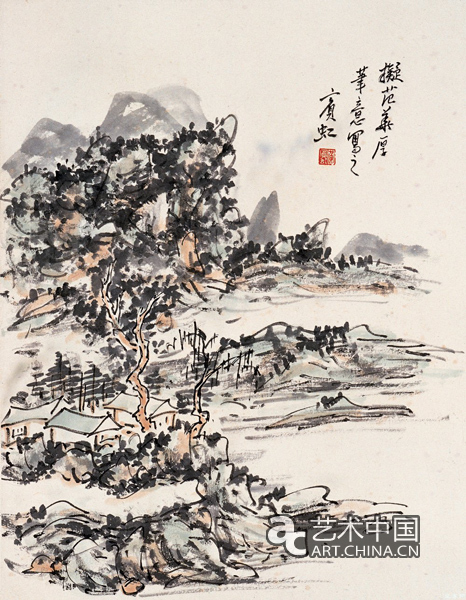

黃賓虹-擬范華源山水-鏡心-設色紙本-41cmx32cm

摘要:自1907至1954年間,黃賓虹留下了大量的畫論、畫史,提出了“師法宋元”、“明人枯硬”、“清人柔靡”以及與之相應的“啟禎崛起”、“道咸中興”等觀點,尤其強調(diào)了內(nèi)在于其中的“理法”與“士氣”這一價值準繩。本文經(jīng)由“士氣”之變這一視角,基于思想史的理路,對其畫論中的這幾個觀點進行了系統(tǒng)梳理和辨析,揭示了他關于文人畫與士夫畫之分,以及內(nèi)在的士夫認同和“道統(tǒng)”意識。

自1907至1954年間,黃賓虹(1865-1955)先生留下了大量的畫論、畫史、題跋及時評政論文字,這為重新理解他的繪畫,認知他的繪畫觀念及思想,體察他所處時代的文化政治變遷,提供了豐富的視角、路徑和依據(jù)。盡管黃賓虹研究已是汗牛充棟、面向各異,但迄今還沒有關于黃賓虹畫論及其思想、意義的系統(tǒng)梳理和研究。偶爾零星的說法,雖角度不同,但常常拘于視野,不是旁敲側擊,就是不切要害,眾說紛紜,終難成一體。

本文經(jīng)由黃賓虹一再強調(diào)的“士氣”之變這一視角和進路,基于思想史的理路,系統(tǒng)梳理并重新探問和揭示了長期以來頗受爭議的“啟禎崛起”、“道咸中興”、“明人枯硬”、“清人柔糜”等觀點的真正意涵,以及內(nèi)在于其中的自覺、反思與認同。

一、“士氣”:從“雅俗之辨”到身份認同

或許是因為黃賓虹對于明清以來的文人畫頗多微詞,且其早些年還有“畫宗唐法”這樣的說法,以至于不少今人誤以為黃賓虹認同的并非文人畫。自不待言,盡管黃賓虹有這樣那樣對文人畫的批評,但骨子里認肯的還是文人畫。這不僅體現(xiàn)在他的畫論中,更是體現(xiàn)在他的創(chuàng)作實踐中。特別是其筆墨實踐,任何文獻理據(jù)也無法使我們將他歸為院體一類。何況對于黃賓虹而言,畫論與創(chuàng)作之間本屬一體,而非分離。

問題在于,今人何以常常認為黃賓虹是反文人畫的呢?比如當代水墨畫家劉國松先生便認為黃賓虹是在反文人畫。[1]實際上,當我們仔細檢視黃賓虹的畫論文本的時候,我們發(fā)現(xiàn),除了“院體”與“士習”之外,還有個微妙的區(qū)分,即“士夫”與“文人”之分。據(jù)此,如果將宋元以來的文人畫都統(tǒng)稱為“文人畫”的話,那么,宋元、啟禎及道咸年間的則屬真正的士夫畫,而明清大部分時期則只能稱為“文人畫”。在他看來,之所以作出這樣的區(qū)分,是因為宋元以后,除了啟禎和道咸以外,大部分文人畫已經(jīng)不具有“士氣”了。反言之,是否具有“士氣”也成為士夫畫家與一般文人畫家之間的區(qū)分所在。

看得出來,“文士之辨”的背后實際上就是“士氣”的歷史性演變。所謂“士氣”,在繪畫史上意即“雅格”。這意味著,“文士之辨”實即“雅俗之辨”。作為一種藝術品評標準,“雅俗之辨”為中國大多數(shù)知識分子所繼承,并代表了兩個不同階層。前者代表的是精英階層,后者代表的是民間大眾階層。在繪畫史上,北宋以來,蘇軾、米芾等人所倡的“文人畫”主張,以及明末董其昌所提出的“南北宗”理論,從某一個程度上說,都是針對著當時特定的社會階層關系提出的“雅俗之辨”。他們的內(nèi)容多少有些不同,但所針對的問題卻相當一致,都是企圖將他們的藝術跟一般流行者區(qū)隔開來。北宋的蘇、米都是經(jīng)歷過挫折的士大夫,所以他們的“雅”針對的自然是一般民眾和經(jīng)由科舉進入精英階層的“士大夫”;而董其昌針對的則是明季以來的士商互動現(xiàn)象,也就是說“士”“民”混淆的狀況。正是這種新的身份自覺,賦予了繪畫新的功能和意涵。

誠如黃賓虹所言:“不知古人所謂書卷氣,不以寫意、工致論,要在乎雅俗之分耳。”[2]與“書卷氣”相應的“士氣”自然亦非寫意、工致之別,而在雅俗之分。可見,“士氣”意義上的“雅俗之辨”不僅指的是士夫與作家之分,亦指士民之別或士庶之辨。在俗這個層面上,作家(或院體)畫與流行于民間、江湖的文人畫并無二致。

但對于黃賓虹而言,顯然不能僅只停留在繪畫史的解釋,他的真實處境及其所感、所思決定了還有另一重更深的意涵,即身份認同意義上的“士夫”之“氣”。他的繪畫與社會實踐業(yè)已表明了這一點,特別是他事功(譬如他積極參與革命、撰寫時評政論等政治實踐)的一面,更是體現(xiàn)了他作為一個文化遺民的士夫認同。

對于“士”傳統(tǒng)及其歷史演變,余英時先生認為:“從社會結構與功能方面看,從漢到清兩千年間,‘士’在文化與政治方面所占據(jù)的中心位置是和科舉制度分不開的。通過科舉考試(特別如唐、宋以下的‘進士’),‘士’直接進入了權力世界的大門,他們的仕宦前程已取得了制度的保障。這是現(xiàn)代學校的畢業(yè)生所望塵莫及的。著眼于此,我們才能抓住傳統(tǒng)的‘士’與現(xiàn)代知識人之間的一個關鍵性的區(qū)別。清末廢科舉的重大象征意義在此便完全顯露出來了。”[3]不消說,1905年“廢科舉”這一事件幾乎構成了20世紀初的一個基本背景。作為出生于19世紀中葉的傳統(tǒng)讀書人或作為一名相對意義上的“清遺民”,黃賓虹應該不會不對此有所自覺。對于他這樣一個骨子里訴諸傳統(tǒng)的“保守派”來說,“士大夫”階層的終結無疑使他的基本認同陷入危機。文人或許還有生存的空間,但士夫不再。而這也是他一再強調(diào)回到古人和“師法宋元”,重申“士夫畫”及其“士氣”的因由之一。