在今天大數(shù)據(jù)時代,在數(shù)字技術(shù)高度發(fā)展的進程中我們的身體不斷地被數(shù)據(jù)化肢解和管控,個體生命的意義開始液化成為母體的一個光點,在這樣的時刻談?wù)撌澜缰髁x的有什么樣的現(xiàn)實意義,我們是否已經(jīng)具備了成為世界公民的資質(zhì),我們的社會系統(tǒng)是否已經(jīng)具備消除國家民族和意識形態(tài)差異的前提條件,抑或是一個烏托邦屬性的沙盤推演,這是首先擺在面前的問題。

接下去我想用“想象與現(xiàn)實”的角度來談一下這個命題,通過回望我自己的幾個創(chuàng)作案例所涉及的問題以及當時創(chuàng)作的語境來和大家一起回溯一下,從一個特定的視角來回應(yīng)一下這個問題。

案例1《美多撒之筏》 數(shù)字攝影 2000 177/125cm

原始的《美多撒之筏》是一幅油畫 ,誕生于1818 - 1819年間,作者為法國/浪漫主義代表畫家特奧多爾-席里科( Théodore Géricault 1791-1824)。這是一件劃時代的浪漫主義代表作品。作者通過想象描寫了當時的一次海難事件。

在世紀之交的時候我挪用了席理科的筏子,想象了一個場景,用數(shù)字攝影進行創(chuàng)作。由我身邊的藝術(shù)家朋友們以及我自己組成一個快樂的漂浮劇情,在現(xiàn)實和想象之間像液體般的浮游著。當時在中國當代藝術(shù)還是處于地下的狀態(tài),沒有合法化,接受度也非常低,基本屬于系統(tǒng)外的文化事件和活動,我們的創(chuàng)作和展覽的狀態(tài)更多是以移動游擊的方式展開的。回想起來這可能是我最早直接使用液體概念的作品,新世紀來臨之際給了我一種更為明確的漂浮感覺,我感到了自己在不由自主的移動著,去哪里不明確,但仿佛又使我看到了希望,就像畫面中那個站在最高處向遠方揮舞著手中衣物的女孩那樣。

我翻看了當時為這件作品寫的文字,摘錄如下:“人類歷史中充斥著災(zāi)難的畫面,而且彼此之間有著驚人的相似之處。當我們在經(jīng)歷的時候卻往往處于麻木的狀態(tài),可能只有這樣才能使自己免遭其難。這種動物性的本能是每個人所具備的,藝術(shù)也具備這樣的功能,那就讓我們以此為武器,抵御種種災(zāi)難的襲擊。

藍天、白云和大海,沒有什么可緊張的,盡管那只著名的筏子曾經(jīng)是災(zāi)難的象征。我們盡量不往壞處去想,我們也不敢往壞處去想。我們只往上看,就像一個患有恐高癥的登高者,往上看才有安全感。我們要吸取“杞入憂天”的教訓,對生活充滿信心。麻木才是幸福之源。”現(xiàn)在回想起來依然有一種飄移之感。

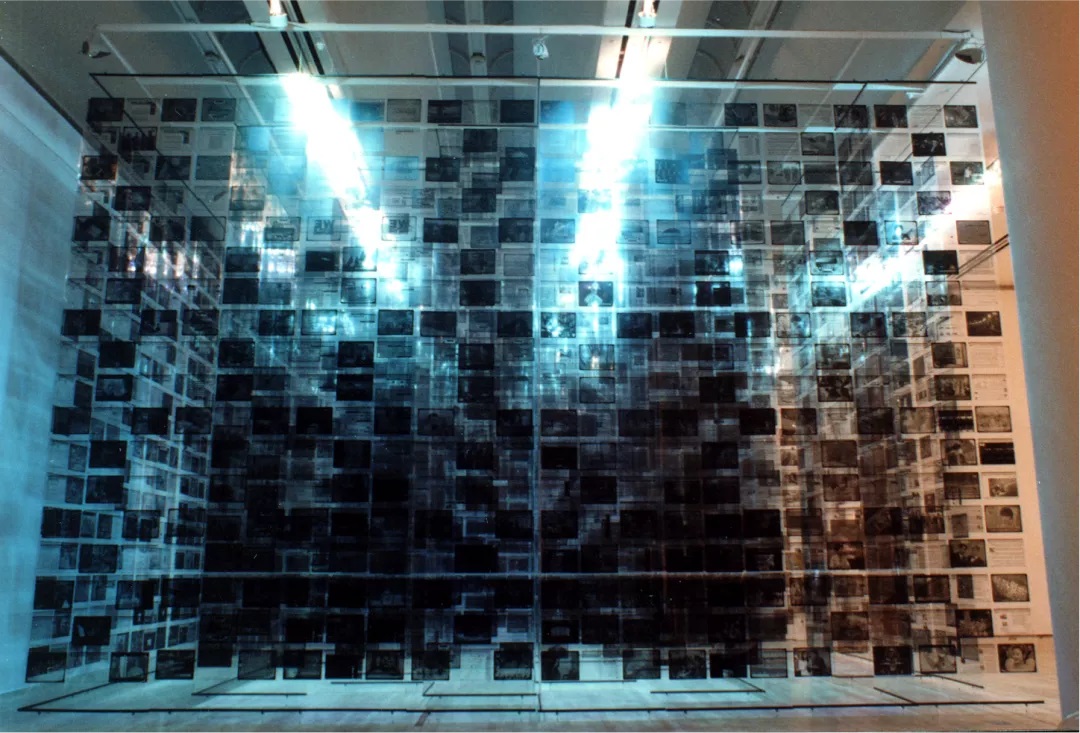

案例2《 1999 & 2000傳奇》裝置 2001

2001年3月展于舊金山MOMA

作品內(nèi)容取自1999年12月31日至2000年1月1日 跨世紀的時間里在中國所能接收到的電視節(jié)目和互聯(lián)網(wǎng)信息。將這些信息制成信息迷宮,觀眾在這迂回曲折的迷宮中充分體驗信息量化的種種感受。

2021年5月展于UCCA EDGE 上海

世紀之交的生存環(huán)境,數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用改變了信息的流動和傳遞方式,帶來了生存及認知環(huán)境的變化,不管你是否愿意,我們都程度不同地沉迷于信息之中,置身于特定的時代神話里,我們將面對越來越龐雜的數(shù)據(jù)、符號和代碼,由此產(chǎn)生的圖片、影像、文本和數(shù)據(jù)可視化圖形將篡奪現(xiàn)場的發(fā)言權(quán),使得信息中的虛擬性比例不斷上升。在信息不斷量化并作有機循環(huán)的時空中,電視和網(wǎng)絡(luò)無疑是神話的主角。在這樣的時空里我們既有的判斷和表達能力能否應(yīng)對大量撲面而來的信息是值得懷疑的。

從數(shù)字媒體領(lǐng)域“空白”的時代進入到 “信息過載”的時代,相比“空白”,“信息過載”反而更容易迷失,這是我們要面對的問題。

社會的信息化和信息大量涌現(xiàn),刺激了人們對信息需求,信息流動形成了錯綜復(fù)雜、瞬息萬變的形態(tài)。個體和個體、機構(gòu)內(nèi)部和外部形成有形的信息流動和無形的場域。 在這樣的信息的場域中我們不可避免地成為了汪洋中四處漂流的一葉扁舟。

在我的記憶中整個80-90年代是一個徐徐拉開帷幕的時期,就像一堵嚴實的老墻裂開了一道又一道裂縫,透出耀眼的亮光,我們慢慢看到了以前沒有看到的景象,也逐漸修正了存在于內(nèi)心的種種猜想和假設(shè),隨之帶來了更為復(fù)雜的迷惑感,記得那個時候朋友們經(jīng)常扎堆在一起討論面臨的境遇,這是當時的現(xiàn)實情境。

案例3《一個世界正在建設(shè)中》網(wǎng)絡(luò)實時互動影像裝置 2006-2013

在直觀上觀眾將會在“一個世界正在建設(shè)中”看到一個虛擬的星球影像,在這個星球的表面上會有一些圖片存在,這些圖片是來自觀眾的私人信息,觀眾通過手機將拍攝的圖片發(fā)送到這個星球上,在現(xiàn)場觀眾可以通過鼠標的操作來放大或移動這枚星球?qū)λ募毑窟M行觀察,點擊這個由私人信息建立起來的虛擬世界。

這件作品采用虛擬數(shù)字成像技術(shù)誕生了一個“世界本體”,在“建設(shè)世界”的過程中使用網(wǎng)絡(luò)媒介將公眾的“私人資源”匯集到星球上,使這個世界產(chǎn)生了文明的進程。

無名星球上的信息是觀眾通過手機發(fā)送上去的私人信息,這些私人信息傳遞到這個無名的虛擬世界中,通過信息對流,我們個體既是信息源又是信息的接收者。在信息對流中烏托邦的想象成為了近在咫尺現(xiàn)實,在時間維度上抹去了過去和未來的差異,私人信息在信息的流動中也同樣遭受轉(zhuǎn)換和消解的危機。

在信息的傳輸流動中進入烏托邦世界是一個美秒的體驗,在一個不存在的地方,我們可以接收到了不同個體發(fā)送的私人信息,這些信息屬于這個不存在的星球,信息已經(jīng)解碼成為公共資源,不為哪個個體所有,是與這個星球融為一體的自然資源,為全體社會成員共享。

當觀眾拿起手機將存在于自己私人空間中的信息通過網(wǎng)絡(luò)傳送到虛擬的無名星球上,意味著將信息價值能量在時間和空間中發(fā)生流動,這種時空的移位使信息能量發(fā)生了改變。在虛擬星球上看到與自己的手機上相同的信息時感知的結(jié)果是截然不同的,這可能就是所謂的私人信息轉(zhuǎn)化為公共資源后的所產(chǎn)生的能量聚合或衰減的結(jié)果。

這件作品看上去有些荒誕和無意義,我在設(shè)想這個計劃時沒有更多的期望和訴求,只是想造一個不存在的世界,然后將私人的信息流向這個時空,看看是不是有意義產(chǎn)生,結(jié)果卻讓我產(chǎn)生了對信息流動和社會學意義上的思考。

這是一個作品在先意義滯后的創(chuàng)作過程,創(chuàng)作的持續(xù)時間較長,從2006-2013,7年時間中產(chǎn)生了三個不同的表述版本,意義也在不斷地遞進中,從這一點看作品自身也存在著一個“自傳遞”和“自流動”的過程。

案例4《零度海拔》 數(shù)字攝影 2007

這件作品的是在2007年完成的,是一組系列的有不同方式呈現(xiàn)的作品,案例圖片是以數(shù)字攝影的方式呈現(xiàn)的,作品的圖像是通過數(shù)字攝影的手段在零度海拔的高度截去海水和各種漂流物的截面,這些漂流物質(zhì)包含那些被入遺棄的口常用品、消費品、文化用品等。觀看的視平線保待在水面和水底之間,水中物的內(nèi)容帶有明顯的不同時期和文化殘留色彩,這些被遺棄或由于各種原因與母體分離的物體,隨波逐流到處漂泊,它們曾經(jīng)是與我們生存和發(fā)展關(guān)系十分密切的物質(zhì)。以物品漂流作為畫面來表達流動所包含的信息。

這是一件由直觀的景象構(gòu)成的作品,這樣的景象在我的經(jīng)驗中也曾經(jīng)看到過,它給我留下比較深刻的印象,很容易使我產(chǎn)生對“母體”想象,母體是產(chǎn)生生命的地方,是與在矩陣定義下的數(shù)據(jù)有關(guān)的主體。這些物料用品的母體是什么,我們是否可以將其設(shè)想為一個價值系統(tǒng),當物品和孕育它的價值系統(tǒng)分離時,它的存在意義就像漂浮那樣變得不確定了。

對一個時代來講,價值系統(tǒng)是主宰,是母體,孕育和支配著物質(zhì)世界屬性和社會關(guān)系。回首看過往的時代,我們經(jīng)歷了價值系統(tǒng)的更替和變遷,像波浪那樣起起伏伏,我們也看到越來越多被母體分離出來的物品,這些我們熟悉的物品被拋出了價值系統(tǒng),成為隨波逐流無意義無價值的存在。

案例5《家在何處?》 數(shù)字圖像 2005

我們看到的是一張廣州城市地形圖,在這張地形圖上呈現(xiàn)的所有城市元素諸如街道、建筑、橋梁、城市公共綠地等都來自上海,這是一個在意想中的烏托邦景象:將上海搬到了廣州。一座城市像液體一樣流動飄移到了另一座城市。

這件作品的創(chuàng)作背景信息是在2000年之后,這一時期我感到生存的環(huán)境在迅速變化,周邊的人員在急速流動,城市環(huán)境在迅速變化,我的認知感觀在急速地被刷新,我熟悉的事物在不斷地消失離去。這種波濤式的環(huán)境讓我對“家”的概念有了不一樣的解讀。

這件作品的創(chuàng)作是一個龐大的工程,在不同的城市元素中尋找共同的結(jié)合點是一個發(fā)現(xiàn)的過程,讓我感到存在于個體差異中的相同之處是這個世界的基本結(jié)構(gòu),在這樣的基本結(jié)構(gòu)中我們所認同的“家”的本質(zhì)是相同的,假設(shè)我們變成了液體四處流淌應(yīng)該是沒有障礙的。

以上這些案例是過20年左右的歷程中所面對的現(xiàn)實境遇和思考的軌跡,對我來說其中液化和游移是一個貫穿的整個歷程的常態(tài)方式。我們看世界主義就像一個窗口,可以通過這個窗口觀看、思考、想象,研究討論……我們可以做任何事情除了進入窗口把它變?yōu)楝F(xiàn)實環(huán)境。在現(xiàn)實中,一方面數(shù)字技術(shù)和生物科技在現(xiàn)實中扮演了消解個性和保障強化管控系統(tǒng)的角色,另一方面又帶來了虛擬空間的新維度,提供了新自由可能性,或許世界主義正是在這樣的時空維度中形成的一種未來人類的系統(tǒng),我們在這樣的時空維度中有什么樣的作為呢,我們?nèi)绾瓮ㄟ^游移和液化來抗衡數(shù)字生物技術(shù)利維坦式的消解和管控,這是我們要面對的現(xiàn)實問題。

(以上由高亦偉整理,已由藝術(shù)家確認并授權(quán)發(fā)表。)

胡介鳴 Jieming Hu

胡介鳴,1957年生于上海,是當今中國數(shù)字媒體和錄像裝置的先驅(qū)藝術(shù)家之一。胡介鳴有著對其他學科的偏好,往往將那些不相干的領(lǐng)域雜糅其中。胡介鳴的嘗試來自對內(nèi)部生理的關(guān)注之表達,轉(zhuǎn)換了生理圖表、手勢、建筑空間、身份和五線譜到視覺經(jīng)驗雜糅的綜合體驗中。胡介鳴的藝術(shù)創(chuàng)作駐足于時間、時空、歷史、記憶的交替更迭,利用眾多的媒介,不論攝影、錄像或數(shù)字互動技術(shù),持續(xù)提出他的觀點和質(zhì)疑的主題。讓觀者置身于過去的、不確切的某一個時空中,個人記憶中的圖像被喚起,形成個體的文本。胡介鳴作品中的物體、材料、影像、交互程序及智能化控制建立起了一種難以名狀的場域,飽含著無限的歷史記憶。它們相互交織,彼此覆蓋不斷消解,又相互生成。其作品所傳達的不僅僅是對物體的感受,實際上是與當下的空間和時間產(chǎn)生一種新的敘事關(guān)系。整個空間讓觀者置身于過去的、不確切的某一個時空中,個人記憶中的圖像被喚起,形成個體的文本。