近代中國(guó)畫(huà)壇上,“學(xué)者藝術(shù)家”不乏其例,如黃賓虹前60年潛心研究中國(guó)美術(shù)歷史和理論,編撰了大量書(shū)籍,認(rèn)真揣摩學(xué)習(xí)中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù),在其人生的后30年,則厚積薄發(fā),專心繪畫(huà)創(chuàng)作,將理論與實(shí)踐融會(huì)貫通而終成一代宗師。

從譚天的油畫(huà)作品中,亦可以清晰地看到他把自身的藝術(shù)實(shí)踐和理論追求相結(jié)合的努力。譚天早年于中央美術(shù)學(xué)院攻讀中國(guó)美術(shù)史,又一直在大學(xué)里從事美術(shù)理論教學(xué),并撰寫(xiě)了近200萬(wàn)字的理論文章。可以說(shuō),在長(zhǎng)期的美術(shù)研究中,他比較透徹地明晰了中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà)之優(yōu)長(zhǎng),進(jìn)而自然地致力于尋求中國(guó)繪畫(huà)新的生發(fā)之關(guān)節(jié)。

他先是用油畫(huà)材料,創(chuàng)造性地摹寫(xiě)中國(guó)古代的山水畫(huà)名作,用色彩的觀念重新觀察和轉(zhuǎn)換傳統(tǒng)山水畫(huà)的水墨世界。接著他將中國(guó)山水畫(huà)家觀察自然的觀念,將平遠(yuǎn)、深遠(yuǎn)、高遠(yuǎn)“三遠(yuǎn)”的表現(xiàn)手法,運(yùn)用到油畫(huà)風(fēng)景寫(xiě)生之中,創(chuàng)作了一批心象、意象和景象相互交融的作品。

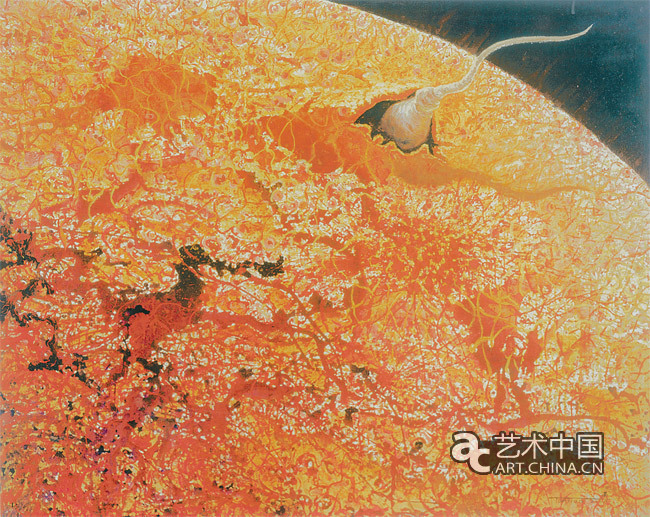

例如他畫(huà)荷花,已突破前人折枝荷花的局限,而將荷花當(dāng)作山水,把萬(wàn)畝荷塘當(dāng)層巒疊嶂來(lái)畫(huà),故而有一種御風(fēng)飛翔、凌空俯瞰的視角。他的荷花作品,畫(huà)面比傳統(tǒng)更開(kāi)闊更壯觀,可遠(yuǎn)觀氣勢(shì),近品筆墨,隨意賦彩,有形有色。將初夏深秋之景,艷麗渾然之境,歡欣蒼茫之情,自在隨意之態(tài)一一呈現(xiàn)于畫(huà)布之上。

他的“油畫(huà)山水”系列,在中國(guó)繪畫(huà)傳統(tǒng)的“三遠(yuǎn)”基礎(chǔ)上,又加進(jìn)了宏遠(yuǎn)與微遠(yuǎn)兩個(gè)概念,提出“五遠(yuǎn)說(shuō)”。譚天創(chuàng)造性地將宏觀和微觀的世界有機(jī)地結(jié)合,表現(xiàn)在同一個(gè)畫(huà)面之中,使中國(guó)山水畫(huà)景觀的疆域進(jìn)一步得到拓展。通過(guò)宏遠(yuǎn)與微遠(yuǎn)的融合,他將中國(guó)古代哲學(xué)中的“天人合一”的思想,用一種新的視覺(jué)形象呈現(xiàn)出來(lái),賦予了新的時(shí)代意義。其作品的價(jià)值隨著時(shí)間的推移將會(huì)更進(jìn)一步顯現(xiàn)。

自覺(jué)地緊隨歷史的發(fā)展,充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的知識(shí),是成為當(dāng)代“學(xué)者藝術(shù)家”的必然選擇。藝術(shù)家隨著歷史的進(jìn)步拓展自己的視野,開(kāi)拓繪畫(huà)的題材,雖然不是每一個(gè)人都可以做得到,然而更重要的是通過(guò)繪畫(huà)表現(xiàn)藝術(shù)家個(gè)人對(duì)世界的看法,而不僅僅是表現(xiàn)客觀現(xiàn)實(shí)。

通過(guò)對(duì)宏遠(yuǎn)和微遠(yuǎn)的閱讀、研究、陳述和表現(xiàn),譚天進(jìn)一步深化自己的藝術(shù)哲學(xué)觀念,在其主持的“軟現(xiàn)實(shí)主義”哲學(xué)研究中又提出“纏繞”的理念。他認(rèn)為,世界現(xiàn)象除了用對(duì)立統(tǒng)一、多元、熵、解構(gòu)、破碎等哲學(xué)概念來(lái)解讀之外,還可用纏繞的概念來(lái)解讀。陰陽(yáng)、貧富、時(shí)間空間、唯物唯心、理性感性等都處于一種纏繞的狀態(tài)之中。他這批繪畫(huà)中的《纏繞系列》,就是這種理念的感性顯現(xiàn)。

筆者認(rèn)為恪守舊的“文人畫(huà)”理念當(dāng)然過(guò)時(shí),但經(jīng)過(guò)揚(yáng)棄,結(jié)合當(dāng)代有關(guān)“學(xué)者藝術(shù)家”的概念,結(jié)合中國(guó)的文化藝術(shù)傳統(tǒng),順應(yīng)當(dāng)代中國(guó)文藝復(fù)興的態(tài)勢(shì),提出“后文人畫(huà)”的概念或許恰逢其時(shí)。

譚天的實(shí)踐,或可作為“后文人畫(huà)”的又一個(gè)案例。

?