著名學者戴錦華曾提出“有圖無真相”的觀點,指出隨著數(shù)碼技術(shù)的進步,圖像的真實性變得越來越難以確保,數(shù)碼圖像可以輕易經(jīng)過修改、編輯和重組,這種特性可能導致混淆事實,甚至創(chuàng)造出完全虛構(gòu)的情境。劉詩園的最新個展“回文竊語”可被視為對這一觀點的深刻探討和呈現(xiàn),該展于2024年7月5日至10月7日在Fotografiska影像藝術(shù)中心拉開帷幕。“如果萬物皆可被編輯,你會如何看待這個世界?”作為展覽前言首句,該疑問將人的態(tài)度與觀點置于首要考慮地位。當它與展覽的數(shù)碼攝影與影像媒介屬性并置討論時,提煉出的問題則可以變成,“面對數(shù)字時代的圖像重構(gòu)能力,我們?nèi)绾沃匦吕斫夂驮忈尙F(xiàn)實?”

《劉詩園:回文竊語》展覽現(xiàn)場?Fotografiska影像藝術(shù)中心

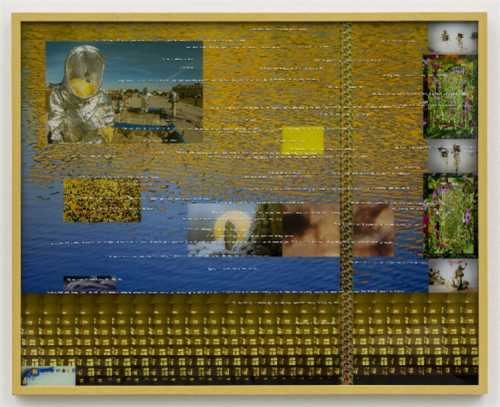

展覽中的系列作品《A Shaking We》回應了這個問題,通過對個人記憶的重構(gòu),挑戰(zhàn)了觀眾對傳統(tǒng)敘事的預期。在“新攝影”的語境下,藝術(shù)家意圖進行模棱兩可、含混不清的視覺輸出,畫面內(nèi)容似乎指涉生產(chǎn)與勞動、工業(yè)文明與自然環(huán)境的沖突等的主題,結(jié)果卻是,作品的立足點在于純粹的形式化和概念化,而作品本身是由互聯(lián)網(wǎng)上搜集而來的圖像制造的某種氛圍與概念的載體——這一結(jié)論在令人沮喪的同時,象征了經(jīng)由編輯的數(shù)碼圖像本身可拓展的多義性之廣闊,于觀者而言,則代表了一場因意義關聯(lián)失敗而引發(fā)的觀念撼動:

“圖像指代的真相并不唯一,而你的所見,不一定是你的所得”。

A Shaking We No.1,2018? 劉詩園,圖片由藝術(shù)家和空白空間提供

A Shaking We No.2,2018? 劉詩園,圖片由藝術(shù)家和空白空間提供

A Shaking We No.4,2018? 劉詩園,圖片由藝術(shù)家和空白空間提供

整個展覽反復重申著這一觀點。當“所見即所得”的邏輯失靈,人們往往會寄希望于感官反饋塑造的直覺體驗——很可惜,這同樣不奏效。創(chuàng)作于2012年的作品《與攝影的對話》位于展覽入口處,在毫無背景信息的前提下,很容易被“想當然”地視作展覽視覺風格的宣告,或是藝術(shù)家本身美學偏好的呈現(xiàn)。然而,這面洋溢著蜷川實花風格的花墻,圖案源自藝術(shù)家在Google上用英文搜索“俗氣的花”“討厭的花”“惡心的花”得到的圖片結(jié)果,調(diào)侃了網(wǎng)絡中關于“美”的既有印象。而展覽內(nèi)部再未出現(xiàn)夸張、寫意和絢爛的圖景,而是處處懸掛、擺放著嚴肅、結(jié)構(gòu)化的微縮像素與靜幀圖像——三只置于花墻上的黑框,作為唯一與展覽主體呼應的形式,似乎象征著藝術(shù)家的真正意圖。但這句擲地有聲的戲諷,在遭遇觀眾的二度觀看時才能凸顯出來。

與攝影的對話,2012? 劉詩園,圖片由藝術(shù)家和空白空間提供

圖像不再擁有信息傳遞或意蘊表達的職能,轉(zhuǎn)而變成了塑造現(xiàn)實和觀念的強大手段。劉詩園的作品刻意拉寬了圖像與之間的鴻溝,她利用圖像頗具迷惑性和誤導性的表象,刻意強調(diào)了它對人類真實認知的扭曲,然而在系列作品《幾乎像螺紋鋼》中,圖像又以反映人內(nèi)心傾向的姿態(tài)出現(xiàn)——在選取圖片時,藝術(shù)家如同與使用約會軟件般劃一張又一張攝影作品,最終幾乎無緣由地相中來自同一位攝影師創(chuàng)作的圖像。

幾乎像螺紋鋼No.3,2018 ? 劉詩園,圖片由藝術(shù)家和譚雅·博納達畫廊提供

幾乎像螺紋鋼No.4,2018? 劉詩園,圖片由藝術(shù)家和譚雅·博納達畫廊提供

幾乎像螺紋鋼No.7,2018? 劉詩園,圖片由藝術(shù)家和譚雅·博納達畫廊提供

這種驚人的巧合,象征了圖像是怎樣與人的認知緊密纏繞在一起。當它與“編輯”這一具有強烈主觀能動性的動作結(jié)合起來時,依舊能反映出一定程度的真實。與其說“有圖無真相”,不如說這個時代的人們應當更深刻地意識到圖像的多義性,即圖像不僅可能在表象上具有迷惑性,還會通過與人類認知的深層次互動,對人類理解和觀念產(chǎn)生影響。藉由展覽中豐富圖像建立起的復雜場域,人們可以探索屬于這一媒介更多的可能。

国产一级AN无码系列

国产一级AN无码系列