文_林梓

繪畫是一個解決問題的過程。這個說法對于很多藏家來說可能很陌生,但對于很多以油畫為媒介工作的藝術家來說是比較貼切的描述。繪畫作為一個古老的藝術媒介,其自身仍然攜帶著巨大的可能性。這種可能性的根源來自畫家如何看待畫布上的這個空間,以及如何看待自己在畫布上的工作為何。對于這兩個問題,劉五立給出的答案都不復雜——畫布是一個敘事空間,自己的工作是一個在繪畫中尋找自我的過程。

這樣的答案很自然將問題引向了——劉五立的這個“自我”是如何丟失的?一個藝術家為什么會“丟失自我”呢?在從事與藝術無關的絕大多數(shù)其他行業(yè)的人士來看,藝術家的身份難道不全部是在“表達自我”嗎?

然而劉五立的“自我”還是“丟失”了。來自湖南的他,1985年生人,期間并沒有在“五大美院”接受本科和研究生的“系統(tǒng)化”藝術教育。他在2007年就從學校退出了,成為了一個“素人藝術家”,并開始了自己的考前班輔導老師生涯。這個身份一做就是十多年,直到2021年的時候,他才離開這個輔導老師的身份,坐在空白畫布前,開始了真正意義上的創(chuàng)作。

作品名稱:《婚紗》 作品尺寸:200×200cm 材料:布面油畫 創(chuàng)作年代:2021

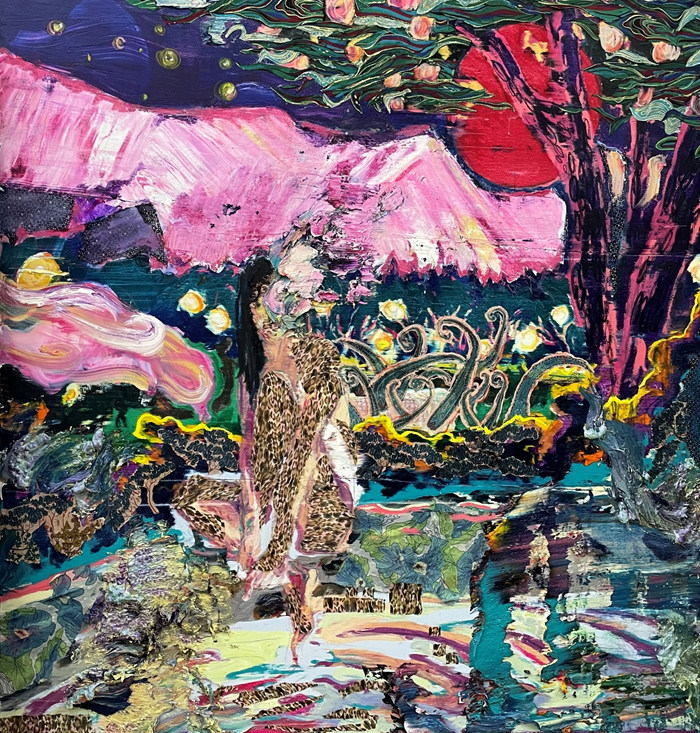

對于劉五立來說,在造型敘事的層面創(chuàng)造出一個可信且有趣味的面貌并非難事——我們從他的諸多作品中可以看出,劉五立是一個具備造型天賦的藝術家,對于線條之間的關系,造型之間的意味,他的掌握中透露出篤定與自信。在2021年他的諸多作品中,劉五立都描繪了一個位于某個場景中女性形象。這個形象有時著裝,有時裸體,并且這個女性展現(xiàn)出的姿態(tài)多少帶有某種引誘的意味。在《婚紗》(2021)中,這個女性的形象身著婚紗,對觀者展現(xiàn)出背影;在《夜巡》(2021)中,女性的形象以裸體的方式出現(xiàn),但穿著了一雙在腳踝處系帶的高跟鞋;在《春天如此浪漫》(2021)中,這個女性形象又化身為一個19世紀歐洲小說中的某種女主角似的形象,歪曲地躺倒在一塊樹叢的下面。

作品名稱:《夜巡》作品尺寸:200×200cm 材料:布面油畫 創(chuàng)作年代:2021

這個女性的形象既是劉五立在這個時期繪畫中敘事層面的核心,又是一個在他的意識中牢固的象征符號。似乎在在一塊空白的畫布上,只有當一個女性的形象被確立出來之后,藝術家與畫面的關系才可以被確立,而繪畫的過程即是“將一個女性安置于一個環(huán)境中的過程”。這個女性也并非具體的某一個女性,而是一個象征符號——她是新娘,是女友,是情人,是陌生人,是被偷窺的對象,是被男性凝視的對象……用精神分析的話語來說,劉五立畫中的這個女性形象是一個“費勒斯(Phallus)”的形象,也就是能指著一切被抽象化的快樂,欲望以及秩序的化身。他與畫面的關系,畫面之中色彩與線條的關系,畫布之上構圖元素之間的關系,全都因這個女性的形象而被確立了出來。

作品名稱:《春天如此浪漫》 作品尺寸:200×200cm 材料:布面油畫 創(chuàng)作年代:2021年

而正是在這個“關系確立”的過程中,劉五立的自我“丟失”了。讓我們再回顧一下這個關系是如何確立的:一個文學化同時也是理想化的女性形象首先在畫面上被確立出來,然后藝術家開始為這個形象創(chuàng)造一個環(huán)境,這個環(huán)境的刻畫在諸多層面上就與這個女性形象產(chǎn)生了聯(lián)系,比如構圖,色彩等。以上的工作都可以被統(tǒng)稱為對敘事性層面的構建,而在此之后劉五立再將繪畫性作為另一個層面的語言,以另一個涂層的方式繼續(xù)對作品進行工作。在這個看似合理的工作方法中,劉五立卻好不滿意,他一再強調,正是在這個過程中,“我的自我丟失了”。

我需要承認,也是在這個時候,我才真正開始對劉五立的畫產(chǎn)生了濃厚的興趣。因為他如此地不滿足于油畫在這個時代的某種公共面貌中所達到的效果。他畫中的女性形象或是整個作品中的敘事性部分讓他產(chǎn)生了焦慮,因為在他看來,這些部分都沒有必須存在的必要——但是他又苦惱于自己的能力并不足以搭建出一個完全可以繞開畫面敘事性部分的工作路徑。

作品名稱:《伐》 作品尺寸:170×170cm 材料:布面油畫 創(chuàng)作年代:2021年

作品《伐》(2021)是劉五立在2021年的這些有女性形象的系列作品中的第一件,以及有趣的是,這件作品中并沒有任何一個人物的形象,而在整個畫面中占據(jù)主要空間的內容是一個個薪木的切面。這些木頭的切面在畫面中以一種非常有趣的方式呈現(xiàn)出來——首先這些切面的形象幾乎與木頭的形象之間不存在任何相似性。木頭切面通常所囊括的年輪,褐色以及木頭內部的質感在這件作品中完全消失了,取而代之的是每一塊木頭都在以一種猙獰面孔的方式被呈現(xiàn)出來。于是沒一塊木頭都成了一面張開的口,而在每一張“口”的外面都有一張扭曲的白色的“臉”。而整個畫面都充斥著粉色,白色與紫色,以及一種極具張力的表現(xiàn)主義氛圍。《伐》(2021)這件作品吸引我的地方就在于它多少預示了劉五立在2021年的這一批作品之后所出現(xiàn)的轉向。

《輪回》,布面油畫,240×200 cm,2022

《夜》,布面油畫,200×200 cm,2022

《紫色不明物體》,布面油畫,240×200 cm,2022

由《輪回》(2022),《夜》(2022)以及《紫色不明物體》(2022)等以植物為題材的作品代表了劉五立在2022年的工作中進入的一個新階段。這個新階段是在2021年系列的基礎上發(fā)展而來的,新階段既是對之前工作程序的跳脫,也同時是一種對之前作品的簡化與延續(xù)。具體來說,在眾多變化之中,在2021年大多數(shù)作品中出現(xiàn)的女性形象在2022年的系列作品中完全消失了,取而代之的是畫面中關于某一具體植物的花朵或果實的形象;以及在2021年大多數(shù)作品中出現(xiàn)的“繪畫性涂層”在2022年的作品中已經(jīng)完全融入進了“敘事性涂層”中的具體形象之中。在《輪回》和《夜》中最先吸引觀者注意力的長條狀花朵的形象絕非寫實主義的,以及其形象的重心也并非表現(xiàn)細節(jié),而這些花朵在畫面中的形象應該被描述為“表現(xiàn)主義的”以及“展現(xiàn)出旺盛生命力的”。而在《紫色不明物體》中,紫色的“茄子”部分完全從背景中的跳脫了出來,這是因為劉五立對這些“茄子”的形象采用的是粗獷的表現(xiàn)主義平面式的方法來構建的——我們幾乎可以把每一個“茄子”的形象理解為一個由若干條方向一致的紫色筆觸組成的色塊——在2022年的這些植物的形象中,繪畫性被置于了畫面中最主要的形象之中。

2022年的這批新作對于之前2021系列的延續(xù)可能比上段中描述的差異更為有趣。雖然女性的形象被植物果實和花朵的形象取代了,但一個以紫色,粉色以及綠色所構建的色彩體系卻完整地保留了下來。這個色彩體系首先會讓人想到老一輩藝術家或者畫廊主有時會使用的形容詞“粉氣”,而“粉氣”在老一輩看來是一種廉價感,一種錯誤的油畫視覺體驗。而在劉五立這里,“粉氣“則沒有受到藝術家的任何避諱,它堂而皇之地出現(xiàn)在畫布上,并且構成了劉五立繪畫中標志性的特點。對于”粉氣“的色彩體系的選擇背后既有劉五立對于找尋自我的強烈執(zhí)著,又有劉五立對上一代人產(chǎn)生的那些”對于繪畫標準的共識“所無視與反叛。顯然在這樣的一個姿態(tài)背后,我們可以明確意識到,劉五立對于當代藝術中的諸多問題都具備深度的思考以及明確的立場選擇。這一點如果說在2021年的作品中還不夠明顯的話,到了2022年以及他之后的作品中則變得愈發(fā)鮮明了。

《作品A》,2023

《作品B》,2023

《作品A》和《作品B》是劉五立的繪畫在2023年最新的發(fā)展。在2023年的這一批作品中,我們仍然可以藝術家對于之前工作方法以及作品面貌的革新或繼承——與之相對的是劉五立對于新材料的運用,以及繼續(xù)對于那個“失去的自我“的找尋。在2023年的這一批作品中,藝術家開始使用稠面,化纖以及滌綸等布料類材料在自己的繪畫中。這些材料有時是作為造型存在的,比如在《作品B》中類似”蛇“的形象;而另一些時候是作為對于畫面某個局部效果的補充存在的,比如在《作品A》中右上角的樹冠部分。顯然藝術家在這里調用的并非是這些布料的文本屬性或社會屬性,而單純是調用這些材料的視覺效果——劉五立說,這些材料在畫布上比自己畫的好,而他自己并不覺得用細筆去模仿這些布料所能達到的那種效果有什么意義,所以就”偷懶“,直接將布料剪裁并貼附于畫面之中。

當觀者直面畫面的時候,我們不難看出這些布料并非貼附于畫面的最外層,而是周圍的涂抹痕跡往往覆蓋住了這些布料的邊緣。這讓我們再次想到藝術家在2021年的系列作品中通過率先在畫面中確立女性形象來構建自己與畫面關系的這一方法。我認為在2022年作品中的花卉形象顯然是對之前女性形象的進一步象征性簡化和提純;而在2023年藝術家對于布面材料的使用中,我們看到了這種劉五立在“確立與畫面關系“以及“尋找自我”這些問題的階段性答案。

布面材料作為本質上的一種現(xiàn)成品,與藝術家共同存在于這個共享“物屬性”的世界——從這個角度看,布面材料共享著很多藝術家同時具備的性質與特點——這一點與藝術家制作的圖像之間存在著巨大的差異,因為在劉五立所遵循的這種表現(xiàn)主義的路徑中,繪畫屬于圖像的世界而非物品的世界。基于上述的認識,我們就不難發(fā)現(xiàn)將布面材料以一種結構性的方式而非裝飾性的方式嵌入到畫面構建的過程之中——這一動作的背后與劉五立一直以來渴望與畫布建立一種更直接的,更坦誠的,以及精神分析層面的關系是直接相關的。換言之,我們可以將這些布面材料的在繪畫中的參與理解為“劉五立使用自己身體的象征物作為材料參與到了畫面的構建過程中”。并且在這個動作中,劉五立通過這些象征物,也就是布料,讓自己成為了畫面的一部分,從而強化了藝術家的在場以及使得那個“丟失的自我”得以在藝術家的面前顯形。

無數(shù)的從學院畢業(yè)的(所謂)當代藝術家沉溺與技法,規(guī)訓,以及操作流程,迷信于技術所帶來的“存在者”式的幻覺,并且被學院或市場體制所建立的標準所迷惑。在這樣大大環(huán)境中,劉五立值得被我們欣賞和肯定,因為他在自己的藝術實踐中植入了問題——這個問題并非一個只在某一個特殊語境下才成立的學術問題,而是一個真誠且單純的存在主義問題——“在藝術教育的重復實踐中,我的‘自我’遺失了,而我要通過繪畫把那個‘遺失的自我’找回來”。這個問題的確立同時構建了劉五立工作的本質,那就是:讓畫布的空間成為了心理空間的投射,并且讓繪畫的過程成為了一次精神分析的過程。劉五立的作品則在這種個人化的反復分析于投射中持續(xù)演進。(作品圖片由藝術家提供)

国产一级AN无码系列

国产一级AN无码系列